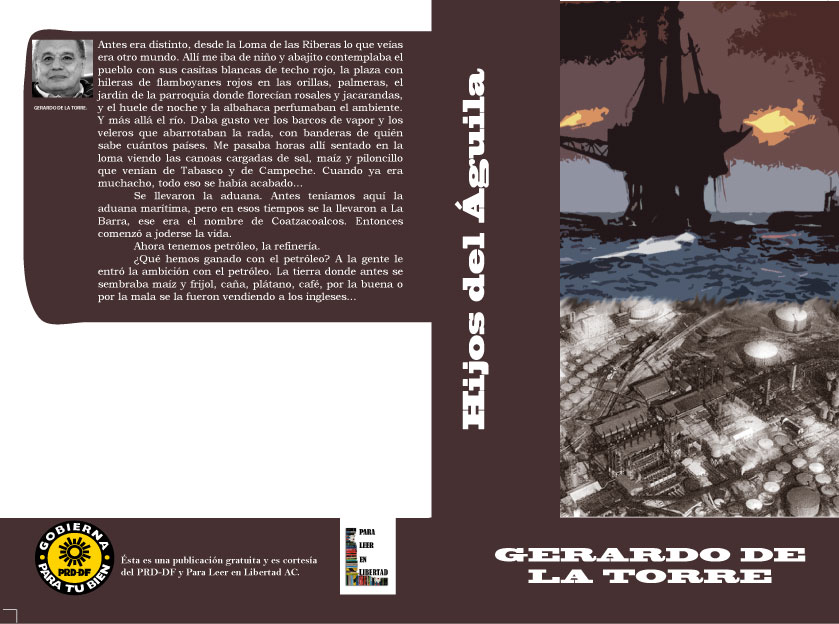

Hijos del Águila

Gerardo de la Torre

Era una noche de noviembre y desde el río, atravesando callejuelas sórdidas y oscuras, en vuelo rasante sobre el lodo pegajoso, estremeciendo las paredes de madera de un centenar de casuchas; llegaba un viento fresco y áspero que al primer golpe que le escoció en el rostro, agitó su cabellera y penetró hasta el fondo de sus pulmones, Víctor (recién salido de un galerón pequeño y sin ventilación, donde se apretujaban catorce hombres que bebían y fumaban y no cesaban de gritarse insultos, apuntalando sus afirmaciones con categóricos manotazos sobre la mesa de tablones) sintió vivificante.

La reunión del comité de huelga, en el que Víctor representaba a los trabajadores del taller mecánico, le había resultado extenuante. No sólo por la ingobernable y difusa materia sometida a discusión, constituida por estados de ánimo, respuestas de la sangre, clamores de la inteligencia; no sólo por el ruido, el olor denso y picante de la mezcla de sudores, el gusto salitroso del aire, el calor, la apretura; no por las incomodidades y los sobresaltos (advertidos estaban de que la compañía vigilaba y por eso mantenían centinelas en los cuatro puntos cardinales) sino por la presencia, más contundente que la bronca presencia de los compañeros, más impetuosa y sólida que esos cuerpos devastados por el trabajo y por la vida —todo toque que está fuera—, de un rostro, de unos pechos, de un perfume. ¡Elena, Elena, la mil veces execrada!

Deja un comentario